��j����]���x�|���j���A�@�볣�O�T���åߡA�����@�j���A��ǦU�@�p���A�ҥH�٬��T�����]�ϡ^�C�]���g�@�s�������C�j�Ӧx�|���\�h�|���A�䤤�Ъٺٰ�Ϊ̼d�A�ۧ��R��G�~�]1103�^�H�դl�q���j�����A�_�O��x�ؿv�|�ٰ�d���~�A��D�鳡���]�٬Y�Y���C��x�T�������A�b������Ƕ��j���蹳�A���Y�������S�]�L�ץj�N�̰��T���L���^ĵ�æ]�e���A�S�W�������衦�C�ǻ���`�����ʰ������H�q�ͽáA��D�n�̦W���K����衦�C�@�U�ھڡm�ʯ��t�q�n�p�����������A�٦������G�N�A��иg�夤�O�S���o�ئW�٪��C

�Ѥ���

�o�O�T�������Ĥ@�����A�����������ǵ��ġC���ǵ��Ĺ���ѭ����ѡA���V�_�C�F���Ǩѥ|�j�Ѥ����C

�|�j�Ѥ��F��Ѥ��W�������hù�\���A��������A���@����g�A��s�����]�����A�g���^�B���k�C�]���������^���N�A�O�����Ѫ��D�֯��A�ҥH���Ѥ��⤤���\�]�H�@�мm�A�@�F�襱���C�]�����ӡ^�w�H���C�n��Ѥ��W���s�[�����]�����W���^�A��O�L�H���ڼW���A�ҥH�⤤���C�A������]�����l�ΰ��^�B����]�����j���^���A�@�n�F�B���]�����Ӫ��^�w�H�C���Ѥ��W���s�d�դe���A�����s�ءA��H�b���[���@���H���A����s�δI�樺�]������j���^�A�ҥH�⤤��¶�@�s�A�@��£�C���]�������f�^�w�H�C�_��Ѥ��W���s�F�����A�����h�D�A���j�ּw�A�@���H���]�I�C�k����ʡA���ּw���q�A�@�_����V�]�����ӳB�^�w�H�]���m�����t�g�n���@�G�m�j�|�g�n�^�C�@�U�٬��|�j����A�o�]�O�m�ʯ��t�q�n���������A����P�Ѥ��O���i�V�c���C

���ǵ��ĦW�����h�h���A�O���{�ȥ��̤l�A�n�ѪǤH�C��ӥѤH���ͦb�²v�Ѥ��|���ФƵ��ġC�ڦ�g�W���A���{�ȥ��Ъk�y�Ǥ@�U�~�C���@�ɹD�w�v�B�����A���A���n��СA��ЫK�ۦ���`�F�C�A�L�K�ʧE�U�~��A���ǵ��ĥѰ²v�ѤU�ͦ��@�ɦ���]���m�W�@���t�g�n�B�m���ǤW�g�n�B�m���ǤU�g�n�^�C�]���⥬�U�M�|�칳�A�٧@���ǵ��Ī��C�ڰ꤭�N�ɴ��A�b�����^�Ʀ���M�|�W���������A�`�⥬�U�A�ФƸs���A�ܱo�s���H���C�{�ɻ��F�@���U�y�J�����ǯu���ǡA�����ʤd���A�ɮɥܮɤH�A�@�H�ۤ��ѡC���]���A�H�̻{�����U�M�|�O���ǵ��Ī��ƨ��A�N�b�x�|���Ѥ���������F�L�����C

�����Ѷǻ���D�ū߮v���P�ѤH�|�͡A���Ϋn��Ѥ����U���@�쭳�N�x�`�P��F�n��T�w�]�_�w�L�X�a�H�^�A�@�U�ѥX�a�H�]���m�D�ū߮v�ѤH�P�q�ǡn�^�C���N�H��A�K�b�x����F�����ѹ��A�S�M��g���һ������Ѭ۲V�A�@��٬��������ġC

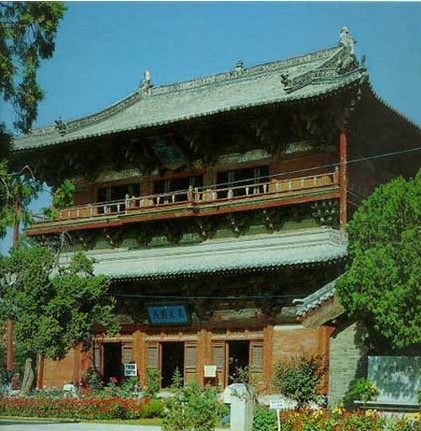

�j���_��

�j���_���Y�O�����A�κ٤j���C�j���O�������{�ȥ���¼w���W���N��C

���{�ȥ���O��Ъ��ХD�A�G�d���ʦ~�e�L�����{�ڪ��@����l�X�a����A�إߤF��СA�ҥH�٬����{�ȥ���C���{�ȥ����U�ؤ��P�������A�D�n������ءJ�@�جO�����l���A�����m�����W�W�����w�L���A�����I�w���N��F�k�⪽���U���A�W����IJ�a�L���A�������{�b���D�H�e���L�h�ͤ��A���F�����묹�ۤv���Y�ظ���A�o�@���ߦ��j�a����ҩ��A�]���o�dz��O�b�j�a�W�@���ơC�o�ث������y���W�����D�ۡC

�@�جO�����l���A�����m�����W�A�k��V�W�}���@���ΦW�������k�L���A�o�O���k�ۡA���ܦk�������C�t�~���@�إ߹��A����U���A�k��}�u�V�W���A�o�W�����ȦA�ǻ��O��b�@�ɦL���u��������Ȥ���Ӧήe�ҧ@�C�U���W���P�@�L���A���ມ�����@�F�W���W���I�L�ȦL���A���ణ���ͭW�C��ӥ�Ӧ��ζH��@���]�s�@���ȦC

�@��h�b���{�ȥ��Ƕ즳����C�߹��A�@�~�ѡA�@���~�A�o�O���̤l�C�~�Ѫ��W���{���L�̡��A���~���W�������L�̡��C��I���H��{���L���~��{���A��@�٬��쯪�C�{���I���H��A�����L���~��{���A��@�٬��G���C

�U�����{�p�Ӧ�C�o�O���~���A�]���p�өM��P�O�@���q�١A�ä�����O�Y��C��p�٤H�����ͻդU������O�Y�H�@�ˡC

�T�����j�������O�@�L�ӬO�T�L�A�o�O�ھڤj���вz�������{�ȥ��T�ؤ��P�����C�����@�L�O�k����A�W���s�c�B���A�����M�@���B�A���ܵ���u�z�N�O�F���Ǥ@�L�O������A�W���c�٨��A���������M�ӡA�����ұo����u�z�Ӧۨ��k�֪����z�O�F�k�Ǥ@�L�O������

�A�W�����{�ȥ��A�����य�I�q�A�����H�t�ФƦU�ؤ��P���ͪ��C

�T�@��S�����j�����]�O�T�L��A�o�O�N�����B�F�B��T�褣�P�@�ɤ�����C�����@�L�O�ڭ̳o�ӥ@�ɪ����{�ȥ���F����O�F��b�[���@�ɪ��Įv�[������A�����l���A������ڡA���ܥ��S�A�k����ĤY�F�k��O��跥�֥@�ɪ���������]������Ķ������y�O�L�q�ء^�A�����l���A�����S�m���W�A�x�����@���x�A���ܱ����ͪ��N��C

�T�@����䦳���U���G����ĥ߹��Χ����A�b���{�ȥ���Ǫ��O�����

�ġB������ġB�b�Įv��Ǫ��O������ġB������ġF�b��������Ǫ��O�[�@�����ġB�j�զܵ��ġC�o������ĬO�T��W���̤l�]���m���Y�g�n�B�m�Įv���@�g�n�B�m�[�L�q�ئ�g�n�^�C

�T�@��S���H�L�h�B���ӡB�{�b���T�@���C�����O�{�b��A�N�O���{�ȥ���A�F��O�L�h���{����A����O���Ӫ����Ǧ�C

�c�٨����j�����u�Ѥ@�L�c�٨���C�c�٨���O�T���������C�c�٨����y�O�d������A�C�@��ä�W���@�L�p��A���O�������{��C�o�O�ھڡm����g�n�]���U�^�һ��J���ڤ��c�٨��A�觤����x�A�P�`�d��W�A�_�{�d���{�C�@��ʻ���A�@��@���{�A�U���д���A�@�ɦ���D���C�o�@��ä�N���@�ӤT�d�j�d�@�ɡA��ӽ��y�N�����å@�ɡC

���ަ�b�g�v���x�|���A�i�H�b�j�����Ѫ�������α��ަ�C���ަ�A�o�O��������߹��A�@�����ͤ����C�k�⫫�U�A�@�P�@�L�F������ݡA�x�������x�C

�����b�����x�|�j�����쪺�O���L��C�����O�k����A�W�s�c�B����F�k��Ĥ@��O�n���_�ͦ�A���ּw�A�ĤG��O�F�������A��ı�ʡF�k��Ĥ@��O����������A�����z�A�ĤG��O�_�褣�Ŧ��N��A���Ʒ~�C�o����A�ھڱK�v���z�O��X�����N�q�C

�Q�Kù�~�@��x�|���j���ⰼ�h�^���Q�Kù�~���C�o�O�]����b�I���H�e�A��J�F�Q����j��ù�~�A���L�̤��n�I���A�`���@�������Ͱ��ּw�C��W�r�O�J�]�@�^����ù�[����@^�A�]�G�^�{�խ{�{���ΡA�]�T�^�{�խ{�[���k���A�]�|�^�d�W���A�]���^�նZù�A�]���^�[��ù�A�]�C�^�{�z�{�A�]�K�^����ù���hù�A�]�E�^���խ{�A�]�Q�^�b���{�A�]�Q�@�^��O�@���@�y�@���u�M�{�@�o�@�y�@���s�B�U��@�y�@�Ң{���@���@�y�@�F�zư���q�@�y�@���sƥ��Ĥ¸�T�@���棨�i��x�ŧ��@�����Ҹ�������á�@�@���X���|���G�ѵ}�棨�i����﹦�������z�����ŧI��������á�ɹ����_�K�Q�����A�@�Ρ@�@�x������Ш�H�@뫵������W�������@^�����G�H�A�[�W�����K�hù�]�y�͡^�A�ӧ@���Q�Kù�~���C

�T�j�h�b�������I��A���������n�V�_�����Ĺ��C�@��O�[�����Ϊ̬O����B����B�[���T�j�h�����A����M��l�A�����M�����նH�A�[���M�q�C

���q�[���@��O�b�j���I����q�A���_�ӳ]�[�����A�߮��q�W�C�|�P�̡m�k�ظg�E�����~�n�@�[���ϤK�����칳�C�b�[������Ǧ����]���l�]�X�m���Y�g�E�J�k�ɫ~�n�^�M�s�k�]�X�m�k�ظg�E���C�F�h�~�n�^�C

�[����

�S�W�j�d�¡C�[�@�����ijo�O��跥�֥@�ɪ��W�����ġA���{�@���j�d�ߡA�ҥH�O�ϥ@���̤��̡C�]��өv���@�����СA���²���[�����ġA�L���ζH���h�ؤ��P�C�@�O�t�[�����A�N�@���G�u�A�����l���A�⤤�Ϋ�����ε��w�L���L�Y���A�ѫa�����������C�S�����ۦb�[�������A�N�O�@���L���A�@���U���A�ܦۦb���ζH�C���ǩΦ��@�b�~�A�������S�A�~�����F�h�K�A�H�x�[���H�j�d���S�M�x�H���C�[������Ǧ��@���k���k���A���k���s�k�A�]���m�k�ظg�E���C�F�h�~�n�������s�k���G�ơA���[���S�O���b�n�����������s�A�]�������s�k���[�������ǻ��C���l�Y���]���l�A�]�m���Y�g�n�������]���l���D��k�A�ѿ֤��Q�T�쵽���ѡA�䤤�����[�@�����Ħӱo��Яq�C

�Q�@���[���@�����A�ƴc�����F�G�O���A�Ƶ������F�T�I�R���A�ƾɥX�@�b�~�C�o�T���ФƤT�ɫK���E���C�E���W���@�ɯ����A�O���ܱФƨƷ~�ݭn�����j���Y�M���j�N�֤��L�ӦӦ��N�C�̤W���@�A�O���ܥH�W�@���`������K�C

�d��d���[���U�٬��d���A���O���~���C�d����@�����͡A�d�����[�ӥ@���A���O�j�d�����{�C�D�n���|�Q�G�u�J�]1�^��U���B�x�V�W�A�W�I�L�Ȥ�A���@�����ͩƬȡF�]2�^�����A�ϲ��t�L���̡F�]3�^�����B�ϱw���f�O�M�D�F�]4�^�_��A�����x��̡F�]5�^�_�b��A�O���ͦ��۹J�F�]6�^�b�~��A���D�ͱ�Ѫ̡F�]7�^���K��A���غدf���F�]8�^�թؤ�A���@���c�١F�]9�^�_�~��A���թM���ݡF�]10�^�P��A�P�@���c�~�F�]11�^൩��A���@�������F�]12�^���\�_����A�ШϤ@�������F�]13�^�Ư]��A��o�@���ޡF�]14�^�_�C��A����@�������F�]15�^����S��A�R��@����ġF�]16�^�K�_��A��O�s�����@�F�]17�^������A�O�d���@�@�����͡F�]18�^�ս����A���N�غإ\�w�F�]19�^�C�����A���ͤQ��b�g�F�]20�^�������A�ਣ�Q��Ѧ�F�]21�^�������A��O�ͤѡF�]22�^�_���A���N�j���z�F�]23�^�_�L��A���N�j�G�~�F�]24�^���W�Ʀ��]�G��^�A���o�Ѧ��°O�F�]25�^�X�x��]�G��^�A�O�@���H�ΰ����R�q�F�]26�^�_�פ�A��o�g�����áF�]27�^���ⶳ��A�O�t����D�F�]28�^�_�u��A���P�����F�]29�^�_����A���l�ѯ��F�]30�^�p�N�_�]��A��O�I�ǡF�]31�^�h����A�O�o�wí�F�]32�^�_�ڤ�A�O����wí�F�]33�^������A�O�o���СF�]34�^�_�M��A�O�o�W�����n�F�]35�^���ѪS��A�୰����]�~�D�F�]36�^�Ʀ��A�ͥͤ�����F�]37�^�Ʈc����A�ͥͦb��c�����A�����L�͡F�]38�^�_�g��A�O�վǦh�D�F�]39�^�������A���ܦ���פ��h��F�]40�^�Z���A�O�[���צ��C�H�W�O�g���һ��C�@��A�[���J��B�~�i����B�_�٤�B�_��⦨�|�Q�K�u�C

�|�Q�K�u�[���N�e�䪺�d���[�����A���h�d��K�O�|�Q�K�u�[���C�@��d���[���O�߹��A�ӥ|�Q�K�u�[���O�����C���M�A�d�u�]�n�A�|�Q�K�u�]�n�A�������ݧ@�O�[�����ķO�d�ϥ@���L�a�d�@������ơA������d�_�ƬۡC

�a�÷�

�a�õ��ijo�]�O�j���g���һ����L��@�ɪ����ġA�ζH�@��O�����l���A�k��������A���R�@���͡A�]���٭��Y�F�k����p�N�_�]�A�������ͪ��@�C�]�����O�߹����C�S���b����Ǩͥߤ@��C�B�@���̹����C�o�O�]���b��N���@��sù�]�{�b���A�^���l�X�a�W���a�áA�Ө�ڰ�w���E�ؤs�A������a�{���̪��Ѿi�C�{���̪���l�q�L�X�a�A�k�W�D���C��H�K�٥L�O�a�õ��Ī��ƨ��A�{���̤��l�����a�ê���͡A�ӤE�ؤs�N�����a�õ��Ī����Ƥ��a�C

���ŷ�

�j�����F��t���@��O���ŷ��C���ŬO�����ż����ٺ١A�q������C�����{�ȥ���b�@�ɡA�ٽð꦳����̦W���F�h�A�L��N�]�����I�h�x�A�H�̺٥L�����t�W���̡C�ǻ��L�n�Ц��ٽð�ӻ��k�ФơA�N�P�̤l�٧Q����ܦa��Ѧ�M�̤l�̩~���C�g�L�A�T�Ҽ{�A��w�F�ٽð�Ӥl���h�����C���O�Ӥl�S���X���L���N�ϡA�K�ﵹ�t�W���̻��J���A�Y��b�ڪ���a�W���������A�ګK����浹�A�C�����t�W���̷��u�o�˧@�F�C�Ӥl�ܨ��P�ʡA�K�֭n�F�L�@�������������R�^��쪺�����A�G�H�@�P�Ц�Ӧ��A�o�K�O�L�צ��W�����t�W��C��Ӫٽð���i���Τ��]�k�H��СA������إߦ�Ъ��Ʒ~�@�X�L�ܦh�^�m�C�ҥH��N�x�|�����ŷ������Ѫ��O�i���Τ��A����O���h�Ӥl�A�k��O���t�W���̡A�H�����L���@����Ъ��\�w�C

���v��

�j���谼�����v���A���إ����H�I�v�x�|�̱`���C���O��L�v�����x�|�]������Ĩ��C�������O��ɨӵت��I�v�쯪�F���I�v�A����O�F�����ǧ̤l��ɪ������z���I�v�A�k��O�z��T�ǧ̤l�إ��O�L��ת��ʤV�h���I�v�C��L�v�����x�|�A�]���b���v�����[�����v���v�����C

ù�~��

�b��g���`�`���줭��ù�~�H�ͦ���A�����A�S������ù�~�����T�ê��G�ơC���O����ù�~���W�٨õL�ԲӪ��O���A��H�K�q�U�g�����X�W���A����b�@�ɪ��A������ץH�᪺�A�]���������A�J�L���ǡA�B�����áA�@�ꦨ����ù�~���ơA���_�����D�����m�����|����ù�~�W���O�n�C�]���[�W�Q�Kù�~�������ʤQ�K�L���]�Ԩ����ѲĤ@�G�E���m����ù�~�n���^�A�o���O���N�H��Φ�������C

�ѵ��Ĺ�

�Ǵ����ĤS�W�C�ѭO����A�S�ٷǴ��[���A�����[�����@�C�乳���G�u�B�|�u�B���u�B�K�u�B�Q�u�B�Q�G�u�B�Q�K�u�B�T�Q�G�u�B�K�Q�|�u�����P�A�q�`�O�Q�K�u�C�m�C�ѭO����һ��Ǵ���ù���g�n���J�����e�Ǵ�������A�����զ�C�����l���A������W�C���ض���A�ۻ����A�p�Q�iù�e���Ħ�A�W�U�ҧ@�զ⡦�C�S���J���乳�����T�ءA���Q�K�u�A�W�G��@���k�ۡC�k�ĤG��@�I�L�ȡA�ĤT����C�A�ĥ|������]�A�Ĥ���x�ѽt�G�A�Ĥ����൩�A�ĤC����_�A�ĤK�������S�A�ĤE����_���F����G��զp�N�_�l�A�ĤT����}�Ŭ�����A�ĥ|����x�A�Ĥ���h���A�Ĥ�������A�ĤC��Ӂ���@���q�����C�@���k�]���k�jʵ�ϡ@�~�S�@�@�H���}���߲T�v���`ƴ��@�T�v���i���@�@���קX�@���ȵS�r�L�I��br />

�K�j���ĦU�g�����ؤ��P���ǻ��C

�]�@�^�m���T�N�g�n�һ��J���[���M���ġ]���@�^�Bù�����ܵ��ġ]�_�͡^�B�x��µ��ġ]�P�á^�B��ù�F���ġ]���¡^�B���`���ġB���F���ĩM���ġ]�j���Ӥ��^�B�]���F���ĩM�۽յ��ġ]���ѡ^�C���m�K�N�����G�g�n�������K�H�D�D�H�ӵL���ƧT�A�_��������A�@�ϤQ��ѤU�H���ұo��D�C�Y����e�A�I���K�H�W�r�Y�o�Ѳ�C���زɡA���K�H�K�����蠟�C

�]�G�^�m�Įv�g�n�һ��J����v�Q���ġB�[�@�����ġB�o�j�յ��ġB�L�ɵ��ġB�_�Ȫ���ġB�Ĥ����ġB�ĤW���ġB���ǵ��ġC�g�����J���H�@���ͦ�跥�֥@�ɦӥ����w���A�{�R�ɤK�j���ī��ܦ��D���C

�]�T�^�m�C��K���ĸg�n�һ��J����v�Q���ġB����õ��ġB�[�@�����ġB�ϲ���ġB�[���M���ġ]���@�^�B�j�զܵ��ġB�o�j�յ��ġB���i���ġC���K���ĦU���j��ù���A�河�Ͳ{�b�ѭW�ΤT�~�W�C

�]�|�^�m�٧Q����ù���g�n�һ��J�������ġB�z�������ġB��������ġB�ФƵ��ġB�O�@���N�����ġB�j�ۦb���ġB�J�����ġB��N���ġC���K���Ħ��b���ѡA�@��������J�@���Ѫk��ù���̡C

�]���^�m��Y�z��g�n�һ��J�������ġB�[�ۦb���ġB����õ��ġB���讱���ġB����v�Q���ġB�~�o�N��k�����ġB��Ůw���ġB�R�@���]���ġC���K�j������д��ߡB�j�d�ߡB��K�T�ءA�]�A��Ф@���u�����Τ@����Фj���C

�]���^�m�K�j���İҲ�ù�g�n�һ��J�[�@�����ġB���ǵ��ġB����õ��ġB������ġB�������ġB���N�����ġB���\�ٵ��ġB�a�õ��ġC�q�`�ҳy�K�j���Ĺ��h�̦��g�C

�G�Q�|�ѤѥX�_�m�������g�n�C�۱q�����̤j�v�̾ڡm�������g�E�\�w�ѫ~�n��w�m�������T�N�b�k�n�A���ѥx�v�|�ؤT�N�k���@�C��N�̤��S²�����m�N�Ѭ���n�A���x�|�����Ѫ����y�A�]�Ө̾ڡm�������g�E�����~�n���һ���w�F�G�Q��ѯ��F��F���N�A�S�W�J�D�a�|�����F�G�Q�|��ѯ��A�]��ѩ^�C�Ѥѹ��@�볣�Ѧb�j�����F�������A�䦸�Ħp�U�J�]1�^�\�w�ѡA�]2�^�G�~�ѡA�]3�^�j��Ѥ��A�]4�^�����ѡA�]5�^�F�����Ѥ��A�]6�^�n��W���Ѥ��A�]7�^���s�ؤѤ��A�]8�^�_��h�D�Ѥ��A�]9�^��ѡA�]10�^��ѡA�]11�^����K��O�h�A�]12�^���Q��ù�ѡA�]13�^���פj�N�A�]14�^�����ѡA�]15�^���c�a���A�]16�^�д��A�]17�^���l���A�]18�^���Q��ѡA�]19�^�P�~ù�s���A�]20�^�F�]ù���A�]21�^��ù���A�]22�^���L�j�ҡA�]23�^�F���j�ҡA�]24�^�p���C�m��M�ʿ��n���@���J����y�����A�m�\�w�Ѯy�F�k�m�|�Ѥ��y�C���������̡m�������̳Ӥ��g�n���m�������b�k���U���n�A��§���m�������̳��b���n�C����v�����z���C�������צ��b���C���n��x�|�|���|�桥�Ѥѡ��������C

�Q�K���ů��ھڡm�C��K���Ĥj��ù�����G�g�n���|�һ��J���@�����ů����Q�K�H�J�@�W�����B�G�W�뭵�B�T�W�ѹ��B�|�W�����B���W�Ĭ��B���W�s���B�C�W�p���B�K�W�v�l���B�E�W�����B�Q�W���T�B�Q�@�W�H���B�Q�G�W�B�Q�T�W�ļw�B�Q�|�W�s�ءB�Q���W�����B�Q���W���v�B�Q�C�W�����B�Q�K�W�M���C��

���F�{ù�����j�¤ѡC��q�b�m�n���H�k�ǡn���@�m���N�y�h�n�����J���S�_���Ѥj�x�B�A�w�_���p�W���Φb�j�w���e�A�J����ΡA�ΤG�ؤT�ج��������C������n�A�o���p�ɡA�@�}���a�A�C�N�o���A�¦⬰�ΡA������F��ù�A�Y�j�¯��]�C�j�N�۩Ӷ��J�O�j�Ѥ����ݡA�ʷR�T�_�A�@�������ϵL�l�ӡA�D�̺ٱ��C���ܭ��ɡA�p�a�C�˭����A�Ҧ������H�C�_�e�C���S���J���a�_���_���L�A���n�h���m�B�A�D������A���D�D��C���乳���¦�A������ΡA���o�W�ݡA�T�����u�C������T�ءA���k�G���U�G�ءA�k�e����_�C��W�A�H���e����C�ݡA�k�U�ⴤ�����X�x�H�Y�o�A���U����զϨ��C���k�W��@�i�@�H�֤_�ӭI��A�e�����\�H�����_�A�H�D���u���F����y�C�ڰ��ûy�t��Цx�|�h�^�����C

�X�سy������k

�Ѥ_�y���ҥΪ����Ƥ��P�A��k���i�����E�ءJ

�Ĥ@�������A�o�O�����ɪO�l�������C�ۦ�ʮɧY���Φ��سy���k�C�ʨF���ǹD�@�_�өM�~���]366��370�^�A�b�Ų��x�y�����d�C�m�X�T�ðO���n�Ҹ��m�k�b���t��l���ؿ��n�������w�L�]�k�^�m���_�t���y�����l���O���C

�ĤGű���A�o�O�λɩ��Kű�����C���®ɴ�����������p���ܪ���ű���A�b�I����ι��y�W�観�ʤ�A�ƥi�_�Q�C

�ĤT�J���A�O�Υ۩Τ�Υ��J�����C�Q���H�ܶ������֪����J�y���y�ǤU�ӡA��Φ����@�L�@�۩Φh�L�@�@�۪��A���a�ΧΪ��A��y�W�観�ʤ�C�@���H�ܥ|�����J�����Ĺ��A�s�@���y���O���C�����b�U��観�Ѿi�H���Ϊ��D�W�C

�ĥ|�������A�S�s�@��F���C�O���Ϊd���즨�ΡA�[�W��[�A�X�W�¥��A�M��I���C�������꾮�T��A�A���h�������d�g�C�ʪk��m���O�n�����J�_���������C

�Ĥ��칳�A�O�Ϊd�즨���C�{�b�̵´��ץ۸]�M���F�x�۸]�O�s�ۤ��֤��¦ܭ𧺪�����칳�C���������칳�A�U�����椣�P�C

�Ĥ������A�O�β��y���C�������M�m�������P�C��N�T�m�����̬��W�Q�C

�ĤC¸���A�O�ε��u�b�A��W¸�����C

�ĤK´�����A�]�s�@�y�����A�O�ε��M���u´�����C

�ĤE�d���γ����A�o�O�μҫ����d�Ӧ����p���C�d���b��N���@�دS�������A�s�@�����~�d�����C���O���H�u�@������A�ΰ��ǩM�d����X�Ӫ��A�b���I�ᦳ�ʤ��D���j�~�����r�ˡC���ó���ߺD�λɼ����d�y���U�ئH���\�w�A�ûy�W�����b�b���C�M�N�ҫ�C�{�ؤ�y�U�I�m�U�x�A�j���O�o�ع��C